【体験レポあり】京都「茶づな」の抹茶体験の魅力を紹介!挽く・点てる・飲むすべてを満喫

2024.07.18

2024.07.31

関西おでかけ手帖編集部

抹茶といえば京都の宇治市が有名ですが、宇治には本格的な抹茶作りを気軽に楽しめる体験教室があります。そのひとつに、宇治茶や宇治の魅力を体験できるお茶と宇治のまち歴史公園「茶づな」があります。とはいえ「抹茶体験の流れは?」「予約方法は?」といった疑問がある方も多いのではないでしょうか。

本記事では、茶づなでの抹茶体験の内容や当日の流れなど、抹茶体験の魅力をたっぷり紹介します。実際の体験レポもお届けしますので、京都へのお出かけ予定がある方はぜひ参考にしてください。

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。

目次

ふるさと納税返礼品で、関西のグルメ・レジャー施設で使えるおトクな商品券がもらえます!

ふるさと納税のこんなお悩みはありませんか?

返礼品の種類が多くてどれを選べば良いか分からない......

受け取った返礼品が冷蔵庫に入りきらない......

留守が多くて返礼品が受け取れない......

本当に自治体の応援につながる返礼品を選びたい!

ひとつでも当てはまる方は【関西おでかけ納税】がおすすめです!

関西おでかけ納税では、寄附金額に応じた金額のデジタル商品券が返礼品として受け取れます。 デジタル商品券は即日スマホで受け取り可能なので、寄附から受け取りまでスマホで完結! デジタル商品券は対象エリアの加盟店で利用でき、実際に自治体に訪れて地域を応援できる制度となっています。 この記事で紹介している一部店舗でも、おでかけ商品券が使えます!モノ返礼品型ふるさと納税との比較

| 特徴 | モノ返礼品型 | 関西おでかけ納税 |

|---|---|---|

| 返礼品選び | 種類が多くて時間がかかる | ・金額のみの選択でシンプル ・利用先は後から選べる |

| 冷蔵庫の保管 | 寄附金額が多いほど大変 | ・保管不要 ・寄附後、スマホに届く |

| 受け取り | ・宅配 ・冷蔵・冷凍商品は留守時に受け取れない | 寄附と同時に即日受け取れる |

| 自治体の応援 | 自治体と関係のない商品もある | 自治体にを訪れて観光を楽しみながら応援できる |

関西の6つの自治体で使えます!

関西おでかけ納税の詳しいやり方はこちら飲食店やホテル、ゴルフ場など拡大中!

最新の加盟店情報はこちら「茶づな」の抹茶体験とは?プログラム内容や当日の流れを紹介

宇治市にある「茶づな」の抹茶体験とは、1日で挽く・点てる・飲むのすべてを体験できるプログラムです。外国人観光客はもちろん、日本文化を五感で楽しめる体験として国内でも人気が高まっています。ここでは、「茶づな」の抹茶体験でできることや当日の流れを詳しく紹介します。

抹茶体験でできること

抹茶体験では、石臼で抹茶を挽いて粉末状にし、その場で点てた抹茶を飲んで楽しめます。抹茶に合うお菓子を出していただけることも多く、出来立ての抹茶をじっくり堪能できます。

さまざまな作法がある「茶道体験」とは違い、抹茶作り体験は着物に着替える必要がなく、手ぶらで楽しめることが多いです。ほとんどのプログラムが初心者向けに設定されており、抹茶や茶道をまったく知らない方も気軽に参加できます。

抹茶体験の流れ

抹茶づくり体験では、インストラクターが一つひとつの工程をていねいに教えてくれます。一般的な流れは以下のとおりです。

1.石臼を使って自分で抹茶を挽く

まずは、インストラクターからお茶の種類や育て方、茶葉の加工方法などの基礎知識を教わります。その後、抹茶の原料である碾茶(てんちゃ)を実際に石臼で挽き、粉末状にします。

2.挽いた粉末で抹茶を点てる

挽いた抹茶を茶碗に入れ、お湯を注ぎます。淹れ方のコツをインストラクターに教わりながら、茶せんを使って抹茶を点てます。

3.抹茶をいただく

抹茶ができあがったら、簡単な作法を教わりながら味わいます。抹茶をいただく際、お菓子を出していただけることもあります。

【体験レポ】茶づなの抹茶づくり体験に行ってみました!

今回は、京都府宇治市にある「お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな」にて「茶臼から抹茶づくり体験」に参加してきました!

茶づなは、京阪宇治線「宇治駅」から徒歩4分。駅からのルートは線路沿いをまっすぐ進むだけなので、道に迷う心配がありません。

お茶と宇治のまち交流館「茶づな」に到着

茶づなは、「お茶と宇治のまち歴史公園」のなかにあります。のどかな公園は広くて開放感があり、茶づなのほかに史跡や庭園、芝生広場もありました。

茶づなは2階建てになっており、1階には体験室やミュージアム、レストラン、2階には展望テラスや貸し会議室があります。

施設内に入ったら、受付で体験プログラムの参加費を支払います。参加料はクレジットカードもしくは現金での支払いが可能。支払いは体験時間15分前までに済ませる必要があるため、時間に余裕を持って向かいましょう。

支払いが完了したら、体験室へ入室するときに必要な受付札を受け取ります。

まずは座学で抹茶に関する基礎知識を学ぶ

受付を済ませたら、そのまま体験教室へ。体験時間の10分前までに入室しないとキャンセル扱いになってしまうため、要注意です!

教室内には、テーブルとイス、それから抹茶を挽く茶臼がズラリと並んでいます。インストラクターの紹介が終わったら、冊子とモニターで抹茶に関する座学を20分ほど受けます。座学の内容は、お茶の種類から育て方、つみ方、加工方法、栄養成分まで盛りだくさん。

私は抹茶に関する知識がほぼゼロだったため「なるほど」「そうだったのか」と発見が多く、このあとの体験がより楽しみになりました!

茶葉の種類

各テーブルには、茶葉の実物も用意されています。左から順に、碾茶(てんちゃ)・煎茶(せんちゃ)・玉露(ぎょくろ)。今回使用するのは、茶づなで栽培された碾茶です。碾茶は抹茶の原料であり、碾茶を茶臼で挽いて粉末状にすると、抹茶になります。

碾茶は、覆いをして育てた新芽を蒸したあと、揉まずに乾燥させて作られたもの。お茶には「テアニン」という旨味成分が含まれますが、日光を当てると「カテキン」に変わり渋みが出てしまいます。そのため、直射日光を避けて育てることで、まろやかな碾茶に仕上がるとのことです。

石臼で碾茶(てんちゃ)を挽く

石臼コーナー

抹茶に関する事前知識を習得したら、石臼が並ぶコーナーでいよいよ実践!実際に石臼で挽くことで、茶葉が粉末になる様子を体感できます。

石臼の上部から碾茶を入れる

まずは、石臼のなかに抹茶の原料となる碾茶約2g(抹茶1杯分)をインストラクターに入れていただきます。

ハンドルを持って石臼を回す

石臼の上に、抹茶の原料となるてん茶を乗せゆっくりと石臼を回していきます。手でハンドルを持ち、時計と反対周りにゴロゴロ動かします。写真は撮影のため片手でハンドルを持っていますが、実際は両手で回すのが正しいやり方です。

ハンドルを回すペースは2~3秒で1周するくらい。回し始めは少し重く感じるものの、軌道に乗ればラクラク回せました。

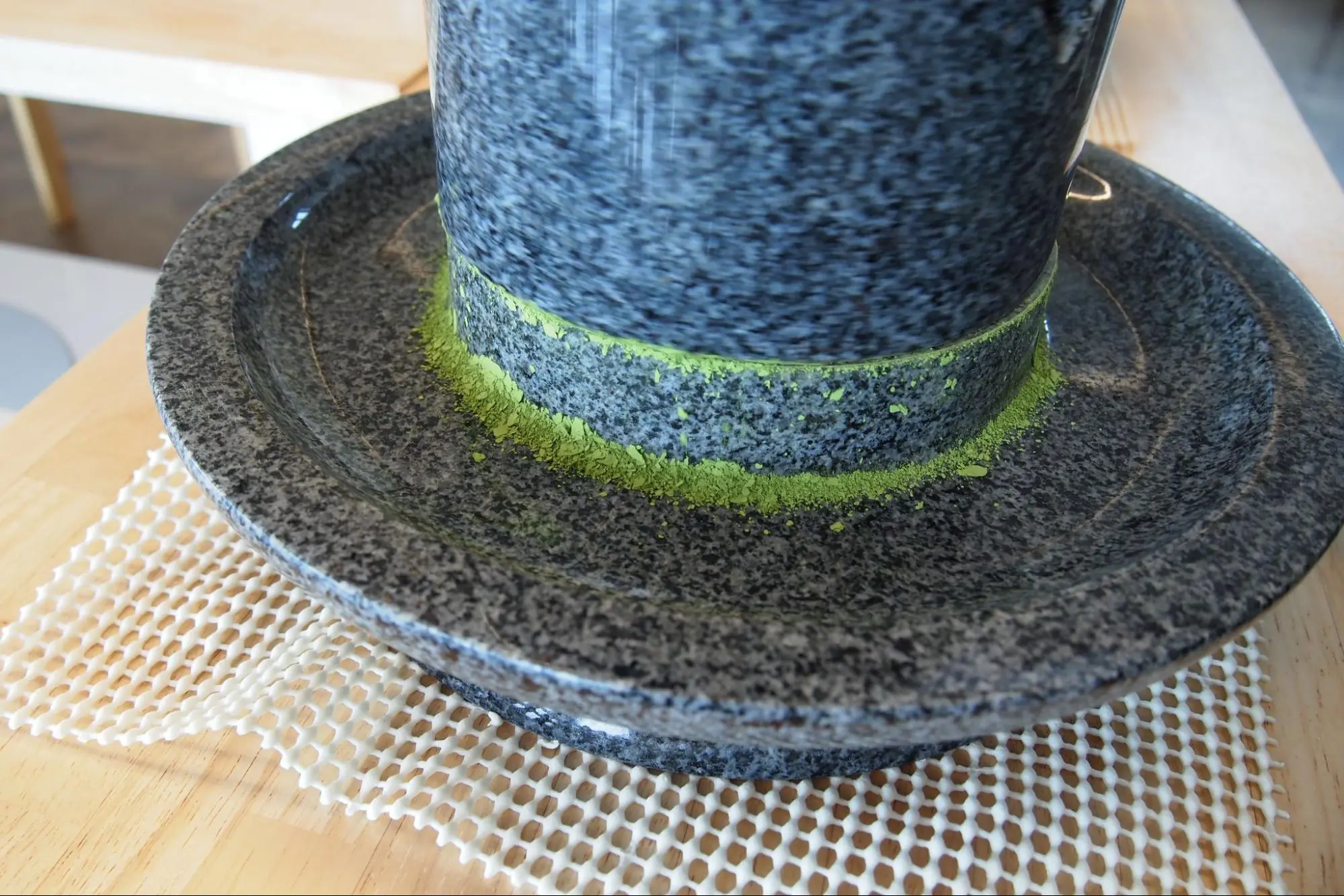

すりつぶされた碾茶が石臼の間から出てくる

しばらくハンドルを回すと、臼(うす)の重みですりつぶされた碾茶が粉末状になり、石臼の下から少しずつ出てきました。茶葉の状態では深い緑色でしたが、ひき上がりの抹茶の粉は新緑のような鮮やかな緑色をしています。挽きあがるにつれ、抹茶特有の良い香りも立ってきてワクワク!

石臼の内部構造

石臼を持ち上げたときの内部構造も見せていただきました。下臼(したうす)は固定されており、上臼(うわうす)だけが回転します。上下の石臼が接触する面には、細かい溝が刻まれています。

上臼・下臼の接触面が摩擦することで碾茶がすり潰され、上下の臼の間から粉末状になった抹茶が落ちてくる仕組みです。

粉末状になった抹茶を掻き集める

粉末状の抹茶を掻き集める

10分ほど石臼を挽いたら、粉末状になって出てきた抹茶をブラシで一箇所に掻き集めます。

抹茶を茶こしでこす

葉が入っていると飲んだときに喉に詰まってしまうことがあるため、抹茶を茶こしでこします。このとき、茶こしを振ると抹茶が舞ってしまうので、スプーンでなでるように落とすのがポイント。茶こしを使うことで、ダマのないふんわりとした抹茶ができあがります。

粉末抹茶の出来上がり

抹茶の粉末が出来上がりました!次はテーブルに移動して、抹茶を点てる準備を始めます。

茶わんをお湯で温める

茶わんをお湯で温める

抹茶を入れる前に、茶碗の1/3くらいのお湯をいれて茶碗を温めます。茶せんは乾燥するとポキッと折れやすくなりますが、お湯で湿らせることでしなやかになり、折れにくくなる効果もあるそう。

お湯を入れたところで、インストラクターと一緒に茶せんの動かし方を練習。茶せんは指3本で軽く持ち、縦・横いずれか一方向にシャカシャカ動かします。

茶しゃくで抹茶の粉末を入れる

茶しゃくで抹茶を入れる

お湯を捨てたら、ペーパータオルで茶わんを拭いて抹茶を入れます。抹茶の量は1.5g~2gまで流派によってさまざまですが、今回は茶しゃくに山盛り2杯(約2g)を投入。

少量の水を入れてダマを予防

ダマ予防のため少量の水を入れる

お湯を入れる前に、10ccの水を入れるのがインストラクター流。正式な作法ではないものの、水を入れることで粉末がダマにならず、香りも立ちやすいそう。

茶せんでかき混ぜる

茶せんで水と抹茶が馴染むように混ぜます。このひと手間を加えることで、より滑らかな口当たりに。

お湯を入れて抹茶を点てる

お湯を足して茶せんで抹茶を立てる

抹茶と水が馴染んだら、茶碗の1/3くらいのお湯を足します。先ほど練習した要領で、指3本で茶せんを軽く持ち、前後または左右一直線に手首を振って抹茶を点てます。泡だて器のように茶せんを回すと泡立たないので、一直線に動かすのがポイント。

最後に茶せんでひらがなの「の」の字を描いてから茶せんを離すと、泡が盛り上がってきれいに仕上がるとのこと!

お団子と一緒に抹茶をいただく

抹茶の出来上がり

約20秒ほど茶せんを振ったら、抹茶の完成!ついに、お楽しみの実食です!

最初は茶わんの絵柄が最も美しい面が正面にきていますが、茶道では絵柄の正面を汚さないのが作法。片方の掌に茶わんを乗せ、もう片方の手で時計回りに茶わんを少しずらし、絵柄のないところに口をつけて飲みます。抹茶は苦味が少なく、まろやかですっきりとした味わいでした!

お茶菓子のお団子

抹茶味のお団子もいただき、ほっこりお茶タイム。お団子はモッチモチの食感で、上品な香りと甘みが抹茶とベストマッチ。こちらのお団子は茶づなのショップでも購入でき、抹茶・煎茶・ほうじ茶の3種類があります。

プロが点てた抹茶も実食

プロが点てた抹茶

今回の体験では、自分で点てた抹茶とは別に、茶づなのお土産売り場で売っている抹茶もいただきました!こちらは石臼ではなく機械で挽いた抹茶で、インストラクターがプロの手さばきで点ててくれました。

さすがはプロ、泡立ちがきめ細かくて美しい!飲んでみると、口当たりはとてもクリーミー。ダマがまったくなく後味も軽やかで、大変美味しくいただきました。

お土産の抹茶飴

体験の最後には、宇治抹茶を使用した飴のお土産をいただきました!1粒口に入れると、濃厚な抹茶の味と香りが広がり、贅沢な気分を味わえました。

今回、茶臼で挽いた抹茶を自分で点てる初めての経験に、とても感動。抹茶に関する知識はほぼゼロの状態で挑みましたが、インストラクターがていねいにレクチャーしてくれるので、焦らず最後までじっくり堪能できました。

正式なお点前は少しハードルが高いですが、今回の抹茶づくりは細かい作法を気にせず、気軽に楽しめる内容になっていたので初心者でも安心です。

お茶と宇治のまち歴史公園「茶づな」の施設紹介

茶づな 外観

お茶と宇治のまち歴史公園にある「茶づな」は、宇治茶や宇治のまちの魅力を体感できる施設です。施設内には体験室のほかにミュージアムやレストランもあり、公園内には史跡や芝生広場、庭園も広がっています。

体験教室では、豊富な知識を持った日本茶インストラクターによる講座や宇治市出身クリエイターの多彩なワークショップなどが毎日開催されています。

抹茶づくりのほか、宇治茶お点前、宇治の窯元による京焼手びねり、ほうじ茶づくりなど、さまざまな体験プログラムが満載。宇治ならではの魅力を多方面から楽しめます。

茶づなは駅からのアクセスも良く、京阪宇治線「宇治駅」から徒歩約4分で到着します。約73台の駐車場(有料)も完備されているため、車でのお出かけも便利です。授乳室やおむつ交換台も用意されており、子連れに優しいのもうれしいポイントです。

| 施設名 | お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな |

|---|---|

| 住所 | 京都府宇治市菟道丸山203-1 |

| アクセス | ・京阪宇治線「宇治駅」より徒歩約4分 ・JR奈良線「宇治駅」南出口より徒歩約12分 ・京阪宇治駅前バス停より徒歩約5分 |

| 電話番号 | 0774-24-2700 |

| 公式サイト | お茶と宇治のまち歴史公園「茶づな」 |

なお、関西おでかけ納税の加盟店「茶づな」なら、ふるさと納税の返礼品として受け取れる「寄付額の30%相当のデジタル商品券」が使えます。 店内設置の二次元コード読み取り&金額入力で支払いが可能です。

ふるさと納税の枠が余っている方、

ふるさと納税にチャレンジしたい方必見

ふるさと納税をする

茶づなの特徴や見どころは下記の記事でも詳しく紹介していますので、合わせて参考にしてみてください。

茶づなの抹茶づくりの体験方法

茶づなでの抹茶づくりの体験プログラムは、インターネット上で簡単に予約できます。ここでは、茶づなの抹茶づくりの料金や支払い方法、予約方法について解説します。事前に予約方法をチェックし、スムーズに参加しましょう。

料金と支払い方法

「茶臼から抹茶づくり体験」の料金は、1人あたり1,800円(税込)です。1名での予約はもちろん、家族や友達と一緒に申し込むこともできます。

料金は体験プログラムの内容によって異なるため、ほかのプログラムを体験したい場合は予約ページで料金を確認しましょう。

料金は体験当日に受付で支払うため、事前決済やクレジットカード情報を入力する手間がありません。現地での支払いは現金またはクレジットカード決済が選択できます。

体験の予約方法

茶づなで抹茶づくりの体験プログラムに参加する方法はとても簡単で、1分ほどで予約が完了します。

1.体験したいプログラムを選択

まずは茶づなの公式サイトから体験プログラムの案内ページにアクセスしましょう。次に「体験スケジュールを確認する」をタップし、体験したいプログラムと日時を選択します。左端に「残数」が表示されており、〇は受付中、△は残りわずか、×は満席です。

2.参加人数を入力

残数のある体験プログラムを選び「選択」をタップすると、体験内容の詳細や料金、注意事項が表示されます。参加人数と予約者の内訳(子ども・大人)を選択したら、「次へ」をタップしましょう。

3.名前や連絡先を入力して予約完了

次画面で利用規約を確認し、「同意する」にチェックを入れて「次へ」をタップします。名前や連絡先などの必要事項を入力し、入力内容に間違いがなければ「登録する」をタップすれば予約完了です。登録したメールアドレス宛に予約完了メールが届くので、体験当日まで削除せずに保管しておきましょう。

予約のキャンセル方法

予約の変更やキャンセルは、予約完了メールに記載されている「参加者予約確認ページ」から手続き可能です。予約の変更やキャンセルは、体験前日までに手続きを済ませましょう。

なお、体験時間の10分前を過ぎるとキャンセル扱いになってしまうため、当日に遅刻する場合は茶づな(電話番号0774-24-2700)に連絡してください。

茶づなの抹茶体験に関してよくある質問

ここでは、予約期限や年齢制限など、茶づなの抹茶体験プログラムに関してよくある質問についてQ&A形式で解説します。茶づなの抹茶体験を予約する前に、ぜひチェックしてみてください。

抹茶体験は当日や前日でも予約できますか?

茶づなの抹茶体験プログラムは、予約に空きがあれば前日まで予約可能です。

体験プログラムスケジュールで予約の残数を確認できるので、「受付中」と記載されているプログラムを選択して予約しましょう。

体験プログラムは約1か月前から予約できるため、事前にスケジュールを立てやすくなっています。

抹茶体験は何歳から?子どもでもできますか?

茶づなの抹茶づくり体験は、子どもも参加できます。ただし、未就学・6歳以下の子どもが参加する場合は、保護者の同伴(1名まで)が必須です。

同伴者1名分の参加費は無料ですが、同伴者が2名以上になる場合は参加料がかかります。

外国人も抹茶体験に参加できますか?

茶づなの抹茶づくり体験は、外国人の方も参加できます。日本語があまり話せない方も楽しめるよう、説明用のパンフレットやモニターは英語にも対応しています。

インストラクターによると、実際にこれまで多くの外国人が茶づなの抹茶づくり体験に参加しているそう。抹茶づくりが初めての外国人の方も、安心して楽しめるでしょう。

茶づなで本格的な抹茶づくりを体験してみよう!

京都の抹茶体験は、日本の伝統文化をじっくり体感できるプログラムとして人気があります。なかでも、京都府宇治市にある「お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな」での抹茶づくりは、「茶臼で挽く・抹茶を点てる・飲む」をすべて体験できるのが特徴です。

知識豊富なインストラクターがていねいに教えてくれるので、抹茶づくりが初めての方もぜひチャレンジしてみてください。

また、宇治市へおでかけの予定がある方は関西おでかけ納税の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

関西おでかけ納税は、おトクがいっぱい!

- おでかけ先の自治体にスマホで簡単にふるさと納税ができる

- 寄附額の30%相当のデジタル商品券が即時にもらえる

- デジタル商品券はおでかけ先の加盟店で使用可能

- 翌年に所得税・住民税の控除を受けられる

関西おでかけ納税で、おトクにおでかけ体験をしてみませんか?

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。

京都の新着記事

【2025年】旅行券のように使える!ふるさと納税返礼品「おでかけ商品券」対象おすすめ体験20選

2025.07.02

【2025年】宿泊券として使える!ふるさと納税返礼品「おでかけ商品券」人気宿を紹介

2025.07.01

【2025年】ふるさと納税でゴルフ用品やプレー券がもらえる!おすすめ返礼品特集

2025.06.30

体験するの新着記事

【2025年】旅行券のように使える!ふるさと納税返礼品「おでかけ商品券」対象おすすめ体験20選

2025.07.02

【2025年】ふるさと納税でゴルフ用品やプレー券がもらえる!おすすめ返礼品特集

2025.06.30

【2025年】ふるさと納税でキャンプ用品&体験をGET!おすすめ返礼品ガイド

2025.06.23