【体験レポあり】京都の和菓子作り体験の魅力を紹介!伝統技術を気軽に学ぼう

2024.09.24

2025.04.21

関西おでかけ手帖編集部

京都の歴史や伝統技術を気軽に体験できる「和菓子作り体験」は、観光客から家族連れ、外国の方まで幅広い層に人気があります。観光名所から徒歩圏内の教室も多く、お出かけや旅行のスケジュールに無理なく組み込めるのもうれしいポイントです。

本記事では、京都の和菓子作り体験の魅力や当日の流れを紹介します。実際の体験レポもお届けしますので、和菓子作りの世界を覗いてみたい方はぜひご覧ください。

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。

目次

ふるさと納税返礼品で、関西のグルメ・レジャー施設で使えるおトクな商品券がもらえます!

ふるさと納税のこんなお悩みはありませんか?

返礼品の種類が多くてどれを選べば良いか分からない......

受け取った返礼品が冷蔵庫に入りきらない......

留守が多くて返礼品が受け取れない......

本当に自治体の応援につながる返礼品を選びたい!

ひとつでも当てはまる方は【関西おでかけ納税】がおすすめです!

関西おでかけ納税では、寄附金額に応じた金額のデジタル商品券が返礼品として受け取れます。 デジタル商品券は即日スマホで受け取り可能なので、寄附から受け取りまでスマホで完結! デジタル商品券は対象エリアの加盟店で利用でき、実際に自治体に訪れて地域を応援できる制度となっています。 この記事で紹介している一部店舗でも、おでかけ商品券が使えます!モノ返礼品型ふるさと納税との比較

| 特徴 | モノ返礼品型 | 関西おでかけ納税 |

|---|---|---|

| 返礼品選び | 種類が多くて時間がかかる | ・金額のみの選択でシンプル ・利用先は後から選べる |

| 冷蔵庫の保管 | 寄附金額が多いほど大変 | ・保管不要 ・寄附後、スマホに届く |

| 受け取り | ・宅配 ・冷蔵・冷凍商品は留守時に受け取れない | 寄附と同時に即日受け取れる |

| 自治体の応援 | 自治体と関係のない商品もある | 自治体にを訪れて観光を楽しみながら応援できる |

関西の6つの自治体で使えます!

関西おでかけ納税の詳しいやり方はこちら飲食店やホテル、ゴルフ場など拡大中!

最新の加盟店情報はこちら和菓子作り体験とは?内容や当日の流れ、持ち物を紹介

京都の伝統的な和菓子を目にすることはあっても、「実際にどうやって作っているのか」は知らない方が多いのではないでしょうか。ここでは、和菓子作り体験でできることや当日の流れ、必要な持ち物を紹介します。

和菓子作り体験でできること

和菓子作り体験とは、菓子職人の指導のもと、和菓子を自分で作れる体験教室のことをいいます。体験で作れる和菓子の種類は店舗によって異なり、季節の上生菓子や練り切り、みたらし団子、生八つ橋などさまざまです。

和菓子の繊細な見た目から「うまく完成できるのかな」と不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、職人がていねいにサポートしてくれるので、和菓子作りが初めての方でも安心して参加できる環境となっています。

体験当日の流れ

和菓子作り体験の一般的な流れは、下記のとおりです。

1.和菓子の材料や使う道具の説明を受ける

手を洗って準備が整ったら、和菓子職人から材料や使用する道具について教わります。基礎知識を習得しておくことで、このあとの和菓子作りがスムーズに進みます。

2.職人の指導のもと和菓子を作る

説明が終わったら、いよいよ実践です。職人が実際に作りながら一つひとつの工程をゆっくり教えてくれるので、焦らずに進められます。道具や手を使ったさまざまな技を職人から直接教えてもらえるのも、和菓子作りの魅力のひとつです。

3.できあがった和菓子をいただく

和菓子が完成したら、作りたてを味わいます。和菓子に合うお茶を出していただけることもあります。残ったお菓子はお土産として持ち帰れます。

体験時間は体験教室によって異なりますが、およそ1時間~1時間半です。

和菓子作り体験に持っていくものは?

当日の持ち物はとくに必要なく、手ぶらで参加できるケースが多いです。ただし、体験教室によってはハンドタオルやエプロンが必要な場合もあるため、公式サイトや予約完了メールなどを確認しておきましょう。

【体験レポ】七條甘春堂の和菓子作り体験へ行ってきました!

今回は、七條甘春堂 京都タワーサンド店にて和菓子手作り体験教室に参加してきました!JR京都駅の地下東口、地下鉄京都駅の北改札から地下通路で直結しているので、雨の日のお出かけも安心です。

七條甘春堂 京都タワー店に到着

七條甘春堂 京都タワーサンド店の外観

七條甘春堂 京都タワーサンド店があるのは、京都タワーサンド2階の体験フロア。エスカレーターを降りて右に進むと、すぐに見えてきます。開始時間に遅れると参加できないことがあるので、予約時間の5分前には到着しておきましょう(朝は京都タワーサンドの開店時間が10時のため、ジャストでOK)。

受付と手洗い

体験教室の内観

店内で受付をすませたら、早速席につきます。料金は後払いのため、体験前に支払う必要はありません。今回挑戦するのは、四季を反映したデザインが特徴の上生菓子「練り切り」。3種類のうち1種類を2点作成し、合計4点作ります。

月替わりでテーマが変わり、参加した2024年8月は桔梗(ききょう)・花火・向日葵(ひまわり)の3種類でした。

1種類目「桔梗(ききょう)」を作る

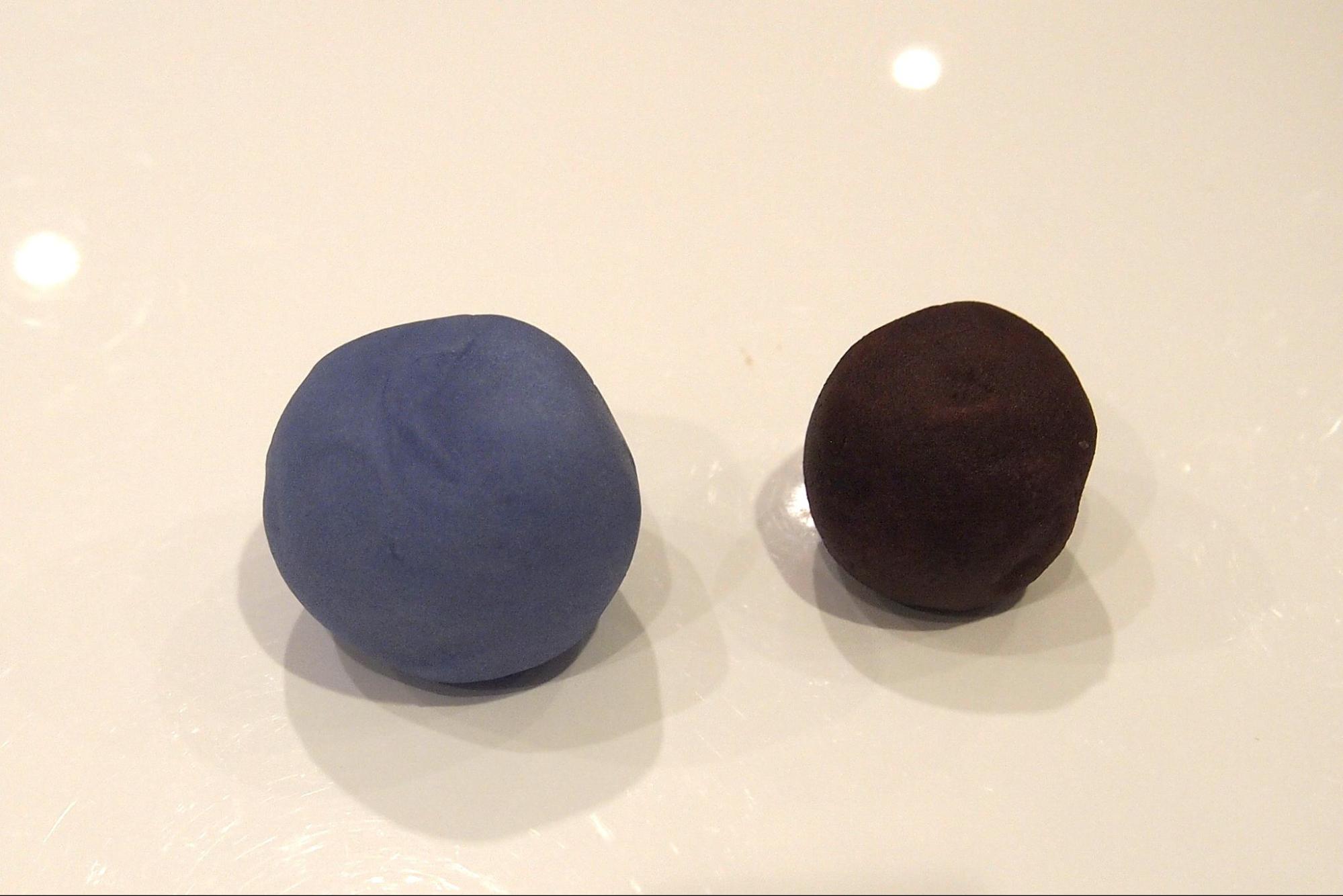

紫色の練り切りあんと、茶色のこしあん

手を洗ったら、早速1種類目の練り切り「桔梗(ききょう)」作りに挑戦。

必要な材料と道具は各テーブルに用意されています。桔梗で使うのは、紫のあんこと茶色いこしあん。紫色のあんこは「練り切りあん」といい、白あんの中にお餅の粉を蒸したものが入っています。あんを手に取ると、しっとり柔らかい感触です。

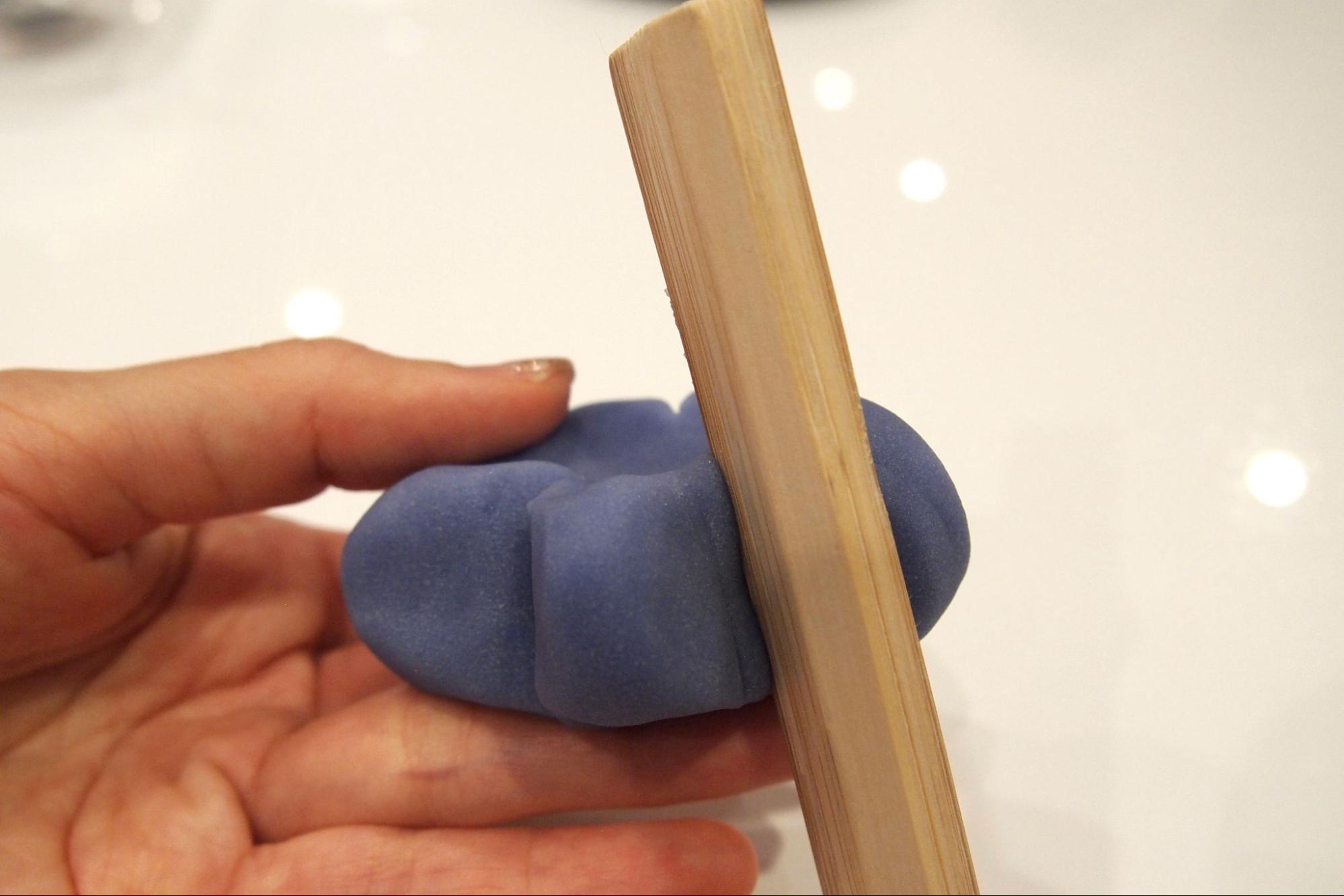

紫のあんで茶色のこしあんを包み込む

紫の練り切りあんを手のひらで伸ばす

紫のあんを手のひらで平たく伸ばしていきます。手にくっつきやすいので、時々おしぼりで手を拭きながら進めます。次に、茶色いこしあんを紫のあんの上に乗せます。

茶色いこしあんを押し込む

平たく伸ばした紫色の練り切りあんを皮にして、こしあんを包みます。左手で紫のあんをしっかり支えながら、こしあんをギュッと押し込みます。しばらく押し込むと、紫のあんが堤防のように上がってきました!高さが出た紫のあんで、こしあんをまるっと包み込みます。

茶色のこしあんを完全に包み込み、丸めた状態

紫のあんを真ん中に寄せ、口を閉じます。茶色のこしあんを完全に包み込んだら、両方の手のひらで挟み込んでコロコロと転がし、形を整えます。

花びらを作る

指先で練り切りをへこませ、桔梗の花びらを作る

ここからは、花びらを作る繊細な作業。つなぎ目がない綺麗な面を上に向け、練り切りの表面を手で少し伸ばして平らにします。

あんが落ちないように左手でしっかり支えながら、右手の小指をポンと押してへこませます。桔梗の花びらは5枚なので、同じ要領で5箇所のへこみを作っていきます。

丸め直すと汚くなってしまうので、バランスが悪くなりそうなら、花びらが6枚になってもOK!

5枚の花びらができた

へこみが5箇所入ったところです。

指でつまみ、花びらの先を尖らせる

桔梗の花びらは先端が尖っているので、指でつまんでいきます。横から細かくつまむと指の跡が残ってしまうので、下から大きくつまむのがポイント。

竹ベラで花びらに線を入れる

5枚すべての花びらを尖らせたら、包丁のような形の竹ベラを使い、花びらの間に線を入れていきます。竹ベラが乾燥していると練り切りがくっついてしまうので、おしぼりで濡らしながら行います。教室内には大きなモニターが3箇所に設置され、職人さんの手元を見ながら作業できます。

花の真ん中に白い“しべ”をつけて完成

「桔梗」の完成

真ん中には桔梗の特徴でもある「しべ」(花の生殖器官)の線を描き、仕上げに白いしべ(白あん)をポンと乗せたら完成!(花びらがちょっと大きい…?)

同じ行程で、桔梗の練り切りをもう1個作ります。1個はその場でいただき、もう1個はお土産になります。

同じ要領でもうひとつ作成

桔梗が2個できました!右が1回目、左が2回目です。こうして比べてみると、2回目(左)は少し上達しているのではないでしょうか?!うまくできた方を、お土産用としてケースに。

2種類目「花火」を作る

白とピンクのあんを伸ばす

次に、2種類目の練り切り「花火」を作ります。白いあんとピンクのあんを同じ大きさに伸ばし、ピンクのあんの上に黄色いあんをちょこんと乗せます。

練り切りあんで茶色いこしあんを包む

練り切りあんで、茶色いこしあんを包む

ピンクのあんの上に白いあんを重ねたら、茶色いこしあんを乗せます。こしあんを指で押し込み、練り切りあんで包むところは先ほど作った「桔梗」と同じ。あんの口を閉じたら、手のひらで転がして丸い形に整えます。

竹ベラで16本の線を入れる

竹ベラで線を入れていく

次に16本の線を入れ、夏の夜空に花火がパッと開いた様子を表現します。竹ベラを使い、練り切りの側面から上部の円心に向かって線を入れていきます。まずは円を2等分にし、さらに半分にして4等分に。ホールケーキやピザを切り分けるイメージで、どんどん線を入れます。

中に仕込んだ黄色いあんがうっすら透けて見える

竹ベラで線を入れると、中に忍ばせておいた黄色のあんが徐々に透けてきました!自然にピンク・白・黄色のグラデーションができて、とても綺麗です。

キラキラの氷餅をふりかけて完成

「花火」の完成

16本の線を入れたら、仕上げにキラキラの氷餅(こおりもち)をふりかけます。氷餅とは、お餅を乾燥させて粉にしたもの。装飾を少し加えるだけで、一気に華やかになりますね!

3種類目「向日葵(ひまわり)」を作る

職人さんによるデモンストレーション

3種類目は「向日葵」のきんとんです。まずは職人さんが見本を作る様子を見学。楽しいおしゃべりを交えながら、ていねいに教えてくれます。ベテラン職人さんの手さばきを間近で見られるのも、体験の醍醐味です。

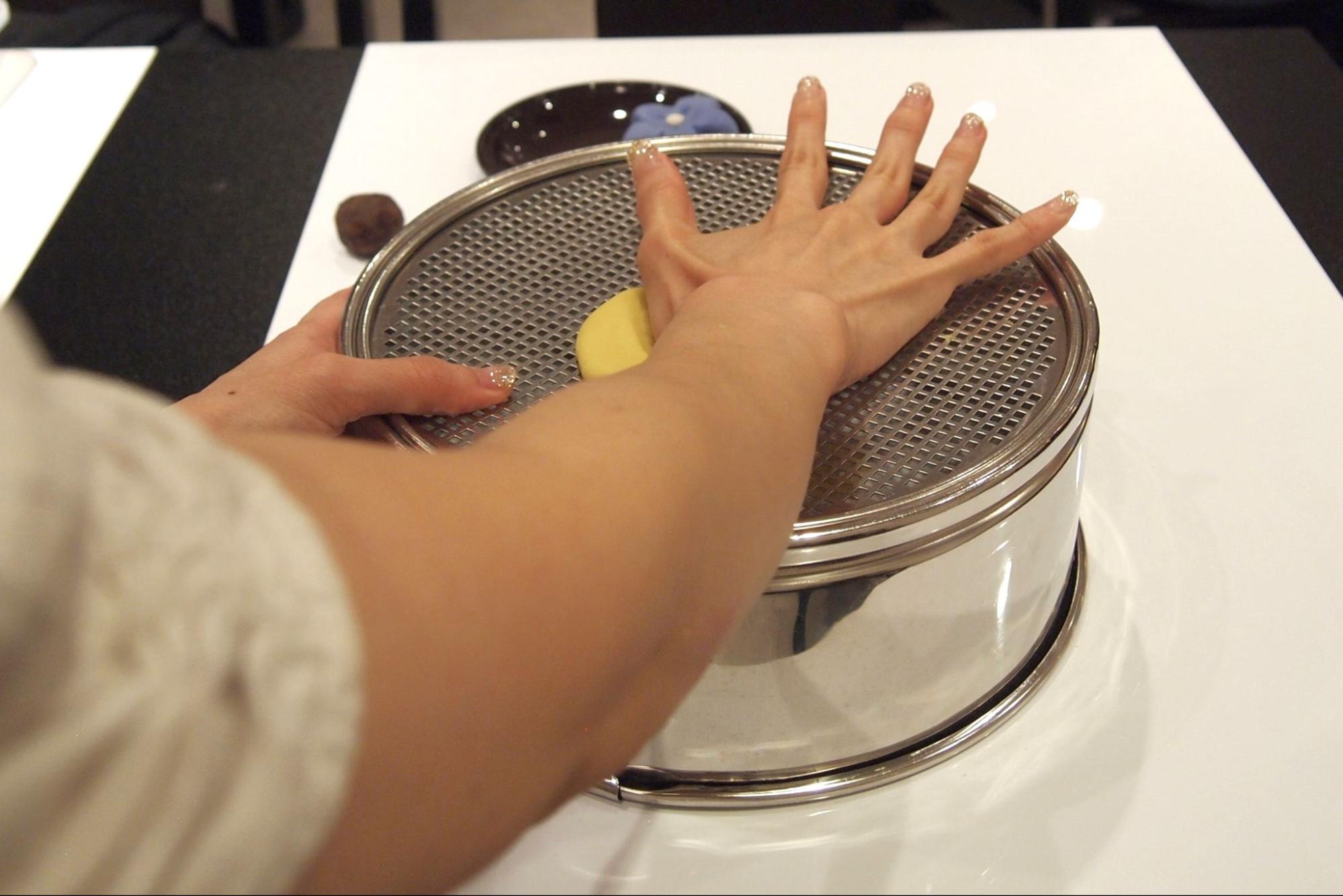

練り切りあんをそぼろ状にする

ざるの編み目で、練り切りあんをこす

職人さんのデモンストレーションが終わったら、自分でやってみます。ざるの上にあんを押しつけ、そぼろ餡を作ります。

形が崩れないよう、そっと乗せる

そぼろ状にした練り切りあんを、茶色いこしあんの周りにまんべんなくつけます。あんが潰れないよう、お箸でやさしくつまむのがポイント。モジャモジャの形をなるべく残すことで、綺麗に仕上がります。

竹ベラで線を入れて完成

竹ベラで格子状に線を入れる

茶色い練り切りあんで向日葵の真ん中の部分を作ったら、竹ベラを使って格子状に線を入れていきます。

向日葵の完成

夏らしさいっぱいの向日葵が完成しました!

出来たての和菓子をいただく

抹茶とともに和菓子をいただく

自分で点てた抹茶と一緒に、出来たてほやほやの和菓子をいただきます!和菓子は滑らかな口当たりで、上品な甘さに思わず笑みがこぼれてしまいます。ほろ苦い抹茶との相性もバッチリ。自分の手で作ったお菓子は愛着が湧き、幸福感もひとしおですね!

今回作った作品

細かい装飾が多く難しそうな練り切りですが、職人さんが要所要所でコツを教えてくれるので安心して進められました。

移り変わる季節を繊細に表現する「練り切り」の奥深さに触れられ、とても貴重な体験に。月ごとにモチーフが変わるので、ほかの練り切りも作ってみたくなりました!

七條甘春堂の施設紹介

京菓匠 七條甘春堂(しちじょう かんしゅんどう)は、江戸時代から150年以上続く老舗の和菓子店です。

代表的な銘菓は、モチモチした食感のあずきとうふ「京豆水」や、成人の日に行われる祭礼行事をモチーフにした饅頭「通し矢」。そのほか、ようかんや煎餅、わらび餅などバラエティに富んだ和菓子を製造・販売しています。

店舗は京都と東京に全6店あり、本店と京都タワーサンド店では和菓子作り体験ができます。熟練の和菓子職人から直接教えてもらえる和菓子作り体験は、国内外の観光客から家族連れ、カップルまで大勢の方が訪れています。

| 施設名 | 七條甘春堂 |

|---|---|

| 店舗 | 七條甘春堂本店、JR京都店 北千住マルイ店、京都タワーサンド店(京菓子手作り体験教室のみ)、伏見大手筋店 七条店(休店中) |

| 住所 | 京都市東山区七条通本町東入西の門町551番地(本店) |

| アクセス | 京阪「七条駅」より徒歩約4分(本店) |

| 電話番号 | 075-541-3771(本店) |

| 公式サイト | 七條甘春堂 |

なお、関西おでかけ納税の加盟店「七條甘春堂 本店」なら、ふるさと納税の返礼品として受け取れる「寄付額の30%相当のデジタル商品券」が使えます。 店内設置の二次元コード読み取り&金額入力で支払いが可能です。

ふるさと納税の枠が余っている方、

ふるさと納税にチャレンジしたい方必見

ふるさと納税をする

※本記事で紹介している「七條甘春堂 京都タワー店」は関西おでかけ納税の対象ではありません。

※関西おでかけ納税の加盟店は「七條甘春堂 本店」のみです。本店以外の店舗は対象外となります。

七條甘春堂の和菓子作りの体験方法

七條甘春堂の和菓子作り体験は、Webや電話で簡単に予約できます。ここでは、体験料金や支払い方法、予約方法について紹介します。

料金と支払い方法

七條甘春堂の京菓子手作り体験教室の料金は、一般3,300円(税込・一人あたり)、修学旅行生2,200円(税込・一人あたり)です。1名から予約でき、2~40名の団体予約にも対応しています。

料金は現地払いのため、予約時に事前決済する必要がありません。当日の支払いは現金のほか、クレジットカードや電子マネーも利用できます。

体験の予約方法

七條甘春堂の和菓子作り体験をWebで予約する方法を解説します。

1.公式サイトの予約ページへアクセス

まずは七條甘春堂の公式サイトから京菓子手作り体験教室の案内ページにアクセスします。

次に「オンライン予約」をタップし、希望の体験プログラムと体験場所(本店もしくは京都タワー店)、日時を選びます。カレンダーに残数が表示されているので、空き状況も簡単に把握が可能です。

予約の受付は、150日前の0時から開始しており、1日前の13時まで受付が可能です。なお、キャンセルの場合は、ご利用日の前日から取消料が発生いたしますので、ご注意ください。

2.参加人数を入力

カレンダー上で希望の日時をタップすると、体験内容の詳細や料金、注意事項などが表示されます。内容を確認したら参加人数を入力し「予約する」もしくは「リクルートIDで予約する」をタップします。

3.名前や連絡先を入力して仮予約の申し込み完了

【通常予約】

名前とメールアドレス、電話番号を入力し「確認へ進む」をタップします。

【リクルートIDで予約】

リクルートIDをお持ちの方は、IDとパスワードを入力してログインすると氏名や電話番号が自動で反映され、入力の手間を省けます。表示された氏名や電話番号に間違いがなければ「確認へ進む」をタップしましょう。

予約内容とキャンセルに関する注意事項を確認したら「上記に同意して予約を確定する」をタップすれば仮予約申し込み完了です。なお、この時点ではまだ仮予約のため、予約は確定していません。入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、予約内容を確認しましょう。

4.予約確定メールが届いたら予約完了

担当者の確認後、改めて「予約内容の確認メール」が届いたら、予約確定です。なお、修学旅行生はインターネット予約が利用できないため、電話・FAXで予約しましょう。

予約のキャンセル方法

予約のキャンセルは、予約確認メール内にある「予約内容照会画面URL」から手続き可能です。キャンセルの際は、メールに記載されている予約番号と認証キーが必要なため、体験終了までメールを削除しないようにしましょう。

予約のキャンセル規定は、下記のとおりです。

- キャンセル締切:予約1日前の12時まで

- 前日のキャンセル:30%の取消料が発生(一人あたり)

- 当日のキャンセル:100%の取消料が発生(一人あたり)

体験前日の12時以降からキャンセル料が発生するので、注意してください。

七條甘春堂の和菓子作り体験でよくある質問

ここでは、予約期限や年齢制限など、七條甘春堂の和菓子作り体験に関してよくある質問に回答します。

予約なし・当日予約でも和菓子作り体験に参加できる?

七條甘春堂の和菓子作り体験は、空きがあれば当日でも予約できます。

予約サイトの予約締切は1日前の13時までのため、当日に参加したい場合は予約受付電話から連絡しましょう。

【予約受付電話番号】

- 本店:075-541-3771

- 京都タワーサンド店:075-371-0801

また、お店に直接行って当日予約することも可能です。スタッフの方に確認すると、当日予約可能な時間を教えてくれます。

七條甘春堂の和菓子作り体験は子どもと一緒に参加できる?

七條甘春堂の和菓子作り体験は子どもと一緒に参加できます。実際に、体験レポ当日も家族連れで参加している方が見受けられました。

未就学児の場合は、大人と一緒に作ることが条件になっています。

当日に用意する持ち物はある?

体験に必要な道具はすべてお店で貸してもらえるため、用意する持ち物はありません。作った和菓子を持ち帰るための箱や紙袋も用意されており、身軽に参加できます。

外国人も体験に参加できる?

七條甘春堂の和菓子作り体験は、外国人の方も参加できます。職人さんに尋ねたところ、参加者の約1割は外国人とのこと(京都タワーサンド店の場合)。

職人さんが実演しながら作り方を教えてくれるので、日本語があまり分からない方も参加しやすくなっています。

七條甘春堂で自分だけの和菓子を作ってみよう

七條甘春堂の和菓子作り体験は、熟練の和菓子職人がていねいに教えてくれるので、初めての方はもちろん、子どもや海外の方も安心して参加できます。

一人でじっくり集中するのもよし、家族やカップルで思い出づくりをするのもよし。繊細で奥深い和菓子の世界を、ぜひ堪能してみてください。

また、京都市へおでかけの予定がある方は、関西おでかけ納税の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

関西おでかけ納税は、おトクがいっぱい!

- おでかけ先の自治体にスマホで簡単にふるさと納税ができる

- 寄附額の30%相当のデジタル商品券が即時にもらえる

- デジタル商品券はおでかけ先の加盟店で使用可能

- 翌年に所得税・住民税の控除を受けられる

関西おでかけ納税で、おトクにおでかけ体験をしてみませんか?

※この記事の内容は公開日時点の情報です。最新の情報とは異なる可能性がありますのでご注意ください。

京都の新着記事

【2025年】旅行券のように使える!ふるさと納税返礼品「おでかけ商品券」対象おすすめ体験20選

2025.07.02

【2025年】宿泊券として使える!ふるさと納税返礼品「おでかけ商品券」人気宿を紹介

2025.07.01

【2025年】ふるさと納税でゴルフ用品やプレー券がもらえる!おすすめ返礼品特集

2025.06.30

体験するの新着記事

【2025年】旅行券のように使える!ふるさと納税返礼品「おでかけ商品券」対象おすすめ体験20選

2025.07.02

【2025年】ふるさと納税でゴルフ用品やプレー券がもらえる!おすすめ返礼品特集

2025.06.30

【2025年】ふるさと納税でキャンプ用品&体験をGET!おすすめ返礼品ガイド

2025.06.23